Una de las cuestiones centrales en el marco de la política de revitalización urbana es el impacto de estas intervenciones sobre la calidad de vida de la población. Este concepto entendido no únicamente en términos de recursos o de renta, sino como la forma en que transcurre la vida humana en su integralidad (Sen, 2004, p. 42). Bajo este enfoque, la calidad de vida implica una visión abarcadora y compleja que reconoce que, para alcanzarla, las personas deben contar con capacidades, entendidas como el paso intermedio que conecta la utilidad y consumo de bienes. Así, la calidad de vida se asocia a la existencia de capacidades en el hogar como una función dependiente de la disponibilidad y consumo de bienes y servicios en su entorno (Feres & Mancero, 2001). Por tanto, garantizar el acceso equitativo a bienes y servicios básicos genera un efecto directo en la posibilidad de desarrollo, libertad y autonomía de los individuos dentro de sus contextos territoriales.

La calidad de vida de los individuos se encuentra estrechamente ligada con las condiciones del territorio en que habitan (Morar et al., 2014). De ahí que la importancia y función del espacio público y de los servicios sociales —educación, salud, cultura, recreación— se haya ampliado, al demostrarse que estos atributos urbanos inciden en el bienestar de la población. Diversos estudios han evidenciado que el acceso a entornos urbanos de calidad contribuye a mejorar la salud física y mental (Jennings & Gaither, 2015) y fortalecer las capacidades ciudadanas, en la medida en que facilita la participación en actividades deportivas, recreativas, educativas y culturales (Katz, 1994; Katzman, 2001; Lofti & Koohsari, 2009). Un estudio del Banco Mundial (2021), encontró que por cada dólar invertido en intervenciones tácticas urbanas la ciudad percibió un retorno socioambiental de 15 dólares en salud pública. Igualmente, se evidenciaron beneficios en reducción del ruido y aumento de actividad física por cambios en patrones de movilidad peatonal y ciclista.

Pese a lo expuesto, la ausencia de herramientas sólidas de evaluación y medición ha limitado el alcance de las políticas públicas para incidir efectivamente en la calidad de vida de la población. Sin un sistema capaz de cuantificar y comparar condiciones ambientales, sociales y físicas, la toma de decisiones tiende a basarse en percepciones, coyunturas o presiones políticas. Esto ha derivado en intervenciones fragmentadas, dispersión de recursos y baja capacidad para priorizar, dar seguimiento y ajustar las políticas a mediano y largo plazo. En consecuencia, muchas acciones han terminado siendo aisladas, de bajo impacto y con escasa articulación interinstitucional.

EL ÍNDICE DE REVITALIZACIÓN URBANA (IRU)

Para revertir esta situación, la administración diseñó el Índice de Revitalización Urbana (IRU), más que una medida técnica: una herramienta de justicia urbana. Construido en conjunto por la Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital (Ideca) y la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT), el IRU permite visibilizar estadísticamente los territorios marginados y orientar políticas basadas en eviden-cia, asegurando que los beneficios de la ciudad lleguen de manera más equitativa a sus habitantes.

La apuesta de valor del IRU radica en transformar los datos en una narrativa clara sobre el progreso de Bogotá. Es una herramienta clave para impulsar cambios sustantivos en la concepción de las políticas públicas, el acceso a la información y la gestión urbana. Primero dado que, establece una línea base para toda la ciudad, detecta áreas críticas y genera evidencia comparativa para diseñar soluciones adaptadas a cada zona, para que las áreas deficitarias alcancen condiciones óptimas. Segundo, facilita el diálogo entre sector público, privado y comunidades, permitiendo generar arreglos y priorizar de forma diferenciada intervenciones. Por último, mide y evalúa de forma objetiva el desempeño de las inversiones y los efectos de las intervenciones urbanas, monitoreando si estas cumplen con sus objetivos.

Gráfica 1. Desagregación del Indicador de revitalización urbana

Fuente: Ideca & Secretaría Distrital del Hábitat, 2024

El índice se estructura en tres ejes analíticos: Hábitat, Funcionalidad, y Sostenibilidad y resiliencia. Mientras que en el primero se examinan la calidad de la vivienda, los servicios básicos y el entorno barrial, en el segundo se analiza la movilidad, la conectividad, la infraestructura urbana y el acceso a oportunidades. Por último, en el eje de Sostenibilidad y resiliencia se evalúan las condiciones ambientales, gestión del riesgo y capacidad adaptativa al cambio climático. Estos ejes integran 56 indicadores, agrupados en 10 ámbitos de estudio, que permiten observar el desempeño urbano desde múltiples dimensiones.

El IRU se aplica bajo un enfoque multiescalar:

- Unidad de Planeamiento Local (UPL): Ofrece una visión general de las brechas territoriales en la ciudad.

- Sector Catastral: Permite un análisis más detallado de las dinámicas urbanas y sociales.

- Polígonos de Revitalización: Conectan la medición con las áreas de intervención priorizadas, donde se articulan inversiones públicas y privadas.

En este marco, se priorizaron los 20 polígonos de revitalización, consolidando al IRU como herramienta para orientar intervenciones bajo el enfoque de Desarrollo Urbano Orientado al Transporte (DUOT), en torno a proyectos como la primera línea del Metro de Bogotá, Transmilenio y los cables aéreos.

¿Cómo se conecta el IRU con las intervenciones?

La fortaleza del IRU radica en que se conecta con las interven-ciones, y más que limitarse a medir:

- Establece una línea base comparativa para toda la ciudad.

- Identifica áreas críticas y define rutas de acción adaptadas a cada territorio.

- Informa la priorización de inversiones y facilita el diálogo entre sector público, privado y comunidades.

- Monitorea los efectos de la intervención para verificar si cumplen sus objetivos.

El IRU no solo diagnostica, sino que acompaña el ciclo completo de la revitalización: planificación - intervención - seguimiento - evaluación - ajuste, conectando datos con decisiones urbanas.

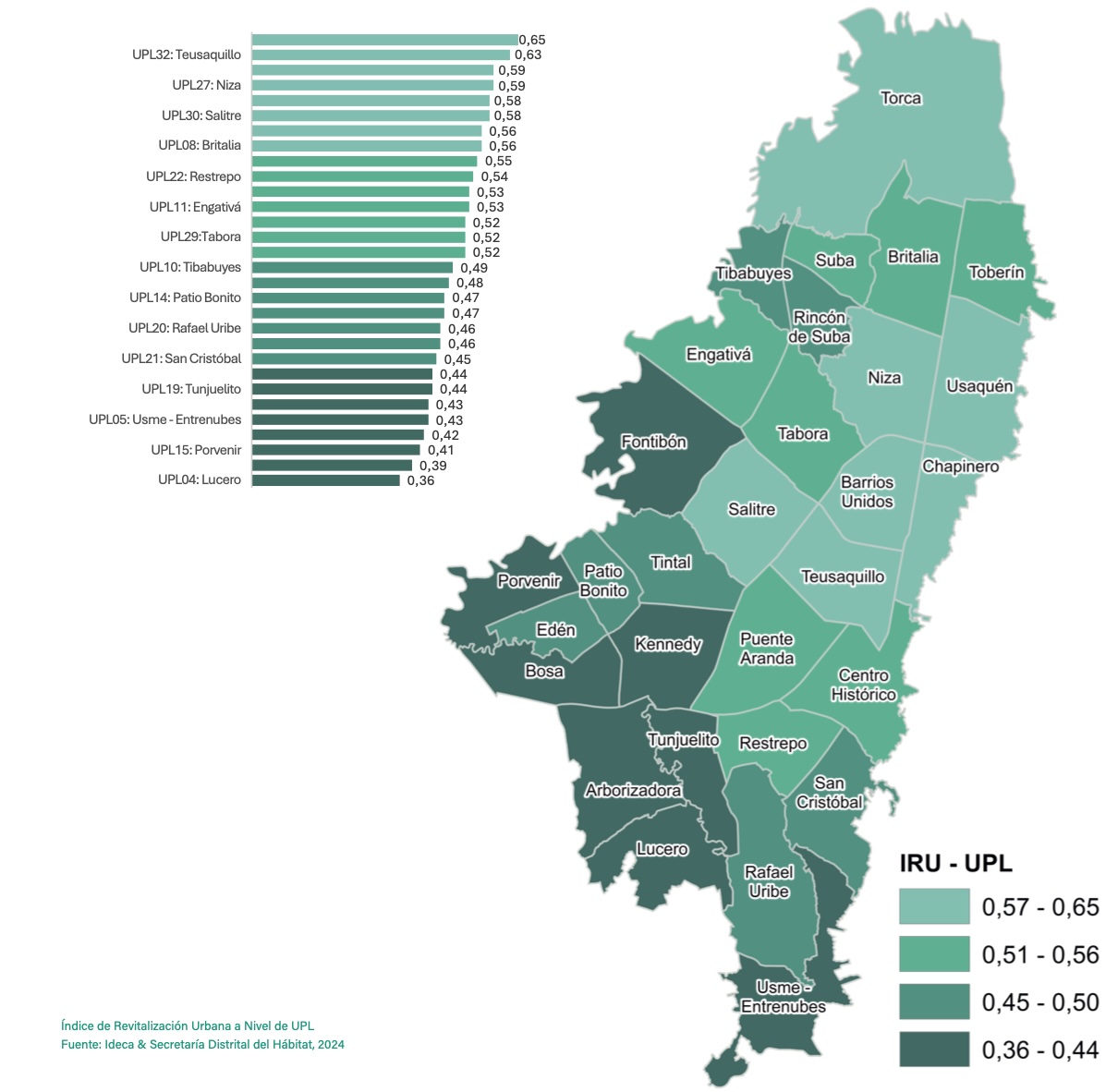

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN - NIVEL UPL

El Índice de Revitalización Urbana se expresa en una escala de 0 a 1, valores próximos a 1 reflejan mejores condiciones de ciudad, mientras que los cercanos a 0 señalan áreas que requieren procesos de transformación y revitalización. En el análisis realizado a nivel de Unidad de Planeación Local (UPL) Bogotá se identifica que los valores más bajos se agrupan hacia el suroccidente de la ciudad. Mientras que en el índice promedio de la ciudad los puntajes mínimos corresponden a las UPL Lucero con 0,36, Arborizadora con 0,39 y Porvenir con 0,41, los valores máximos corresponden a Chapinero con 0,65, Teusaquillo con 0,63 y Niza con 0,59. En el caso de San Cristóbal el índice registrado es 0,45, situándose por debajo del promedio urbano que es 0,50.

Gráfica 2. Índice de Revitalización Urbana a Nivel de UPL

Fuente: IDECA & Secretaría Distrital del Hábitat, 2025

Tras un análisis comparativo de ejes y ámbitos de los valores mínimos, máximos y promedios a nivel ciudad, se evidenció que el menor promedio se encuentra en los ámbitos de adaptación al cambio climático, servicios públicos y dinámica socioeconómica. Por su lado, los valores más altos corresponden a riesgo y vulnerabilidad, ambiente, obsolescencia urbana y proximidad -cobertura a infraestructura-. Finalmente, se identificó una mayor brecha y/o desequilibrio territorial en los ejes de Hábitat: espacio público, proximidad y cobertura de infraestructuras, y de Sostenibilidad: adaptación al cambio climático y ambiente.

Gráfica 3. Comparativo de ejes y ámbitos por UPL

Ideca & SDHT, 2025

La geografía de la desigualdad en la ciudad es una realidad palpable que condiciona las oportunidades de millones de personas. El análisis de los resultados del IRU reveló una desigualdad territorial profunda y sistemática, originada por patrones estructurales de inequidad. En estas zonas, las carencias sociales, ambientales y de infraestructura tienden a concentrarse espacialmente, generando y manteniendo ciclos de pobreza e informalidad, especialmente en las periferias urbanas. Esto se relaciona con las dinámicas del mercado inmobiliario que, en ocasiones, refuerzan la segregación, y mostrando correlaciones negativas asociadas al hacinamiento y dependencia infantil.

El uso potencial del IRU puede contribuir a la planeación territorial integral cuando se asocia a intervenciones en zonas de "déficit compuesto" donde convergen carencias habitacionales, ambientales e infraestructura social. Esto supone el fortalecimiento de instrumentos por clúster temático, como "territorios multirriesgo", "centralidades comerciales" o "territorios de vulnerabilidad infantil" (Ideca, 2024). Los resultados también destacan al sistema ecológico como eje integrador, dadas las altas correlaciones observadas entre la estructura ecológica y el espacio público (r = 0.936), resaltando la importancia de la infraestructura verde multifuncional como elemento clave para la revitalización urbana. Por último, el análisis identifica que la gestión del riesgo requiere un enfoque territorial integral, apoyado en la fuerte correlación entre los tipos de riesgo y la ocupación de zonas no mitigables (r = 0.943) Esto subraya la necesidad de políticas integradas de reasentamiento, mejoramiento barrial, restauración ambiental y manejo hídrico, áreas donde la Secretaría del Hábitat cuenta con un amplio margen de acción.

Hacer realidad ciudades más equitativas exige abordar tanto la gestión territorial integral como el derecho a una ciudad verde y sostenible, pero también con acceso justo a vivienda digna. Lo anterior demanda una política de vivienda que sea segmentada y equitativa, orientada a incentivar la construcción de VIS/VIP en zonas con potencial de alto valor urbano —Polígonos de Revitalización (PR)- promovidas en tándem por el plan de vivienda "Mi Casa en Bogotá". Esto además de combatir la proliferación de ocupaciones informales o ilegales en los bordes, eleva la calidad constructiva en áreas con altos niveles de hacinamiento o de exposición al riesgo. mediante programas que impulsen la mejora integral del hábitat. Esto refuerza la necesidad de desarrollar mecanismos públicos robustos que articulen la promoción de vivienda social en zonas estratégicas con intervenciones que favorezcan la integración social y urbana, abordando de manera integral las distintas dimensiones del déficit habitacional.

Al evaluar la calidad de vida en Bogotá a partir de variables vinculadas a la vivienda, los hogares y las personas, se evidencia una clara relación estadística y espacial entre la calidad urbana -definida por la disponibilidad de espacio público, equipamientos y vías— y condiciones de vida más favorables. Este vínculo positivo donde mejores condiciones urbanas se asocian con mayor calidad de vida de la población se observa en el 63% de los barrios de la ciudad. Como dato concluyente, si la calidad urbana de un barrio aumenta en un 10%, la calidad de vida de sus habitantes puede elevarse en aproximadamente un 5%. Sin embargo, estos efectos no son homogéneos en toda la ciudad, ya que dependen de las condiciones socioeconómicas y urbanísticas previas de cada territorio. Por ello, resulta necesario formular estrategias de revitalización diferenciadas para cada zona, que respondan a sus particularidades.