La OCDE estima que en Colombia se requerirían al menos 11 generaciones para que los hogares más pobres alcancen ingresos medios, lo que evidencia profundas brechas estructurales. Pese a que existen factores como el lugar de nacimiento, la etnia, la raza, el sexo y el entorno familiar "que influyen en las oportunidades de las personas para acumular activos productivos, generar ingresos y dictan una trayectoria vital más allá de factores como el esfuerzo o la suerte" (Banco Mundial, 2023), existe evidencia robusta que respalda la hipótesis que las transformaciones urbanas pueden incidir en la calidad de vida de las personas y revertir patrones de inmovilidad social. La revitalización urbana entendida como un medio al servicio de las personas que permite nivelar la cancha de las oportunidades.

En Bogotá, la estrategia Revitaliza Tu Barrio se alinea con el Plan de Desarrollo Distrital orientado "al bienestar y la igualdad de las oportunidades" (2023), reconociendo que la pobreza implica privación de capacidades básicas y no sólo insuficiencia de ingresos (Sen, 2000). Así las cosas, y dado que son fines esenciales del Estado de propiciar escenarios y crear condiciones para las personas prosperen y se desarrollen, a través de la Secretaría del Hábitat, se adelantan políticas integrales que impulsan la inclusión y reducción de brechas territoriales, favoreciendo un hábitat digno y resiliente desde el aprovechamiento del activo de la ciudad existente como factor esencial de cambio. Así, la revitalización urbana se plantea como un mecanismo de gestión técnica capaz de abordar desafíos estructurales, promover justicia socioespacial y avanzar hacia una ciudad sostenible y equitativa.

¿EN QUÉ CONSISTE LA REVITALIZACIÓN?

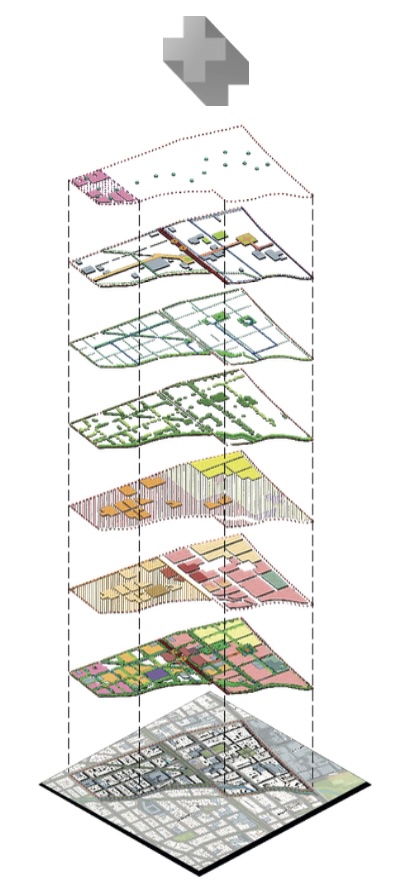

Bogotá requiere, además de las grandes operaciones urbanas y el mejoramiento integral de barrios, incorporar un modelo de gestión complementario: la revitalización urbana. A diferencia de la renovación, que busca modernizar aspectos físicos y aumentar la funcionalidad de las áreas intervenidas sustituyendo atributos existentes (Álvarez & Camerín, 2019), la revitalización implica un proceso de "renacimiento o resurgimiento en las condiciones y el carácter de un lugar afectado por la decadencia" (Grodach & Ehrenfeucht, 2016). Su enfoque se caracteriza por contar con tres atributos:

- Multisectorial, porque integra acciones coordinadas entre distintos sectores-social, económico, ambiental, institucional- para abordar problemas complejos, optimizar recursos y lograr resultados sostenibles, equitativos e inclusivos. Además, articula la mejora física a través de las "pequeñas obras" priorizadas en los Planes de Desarrollo con acciones de transformación social, el fortalecimiento comunitario, el impulso a la economía local, además de que promueve la permanencia de los residentes.

- Multiescalar, porque utiliza la proximidad con las "grandes obras" y los "grandes proyectos" para intervenir las manzanas que no tienen operador definido-Manzanas Huérfanas— a través de las "pequeñas obras" priorizadas por los distintos sectores de gobierno adicionando, a partir de los análisis espaciales, para adicionar valor (vía programas y proyectos) y capturar las externalidades positivas de la sumatoria de obras y mitigar las externalidades negativas de las mismas.

- Progresivo, porque a través de una matriz de toma de decisiones (social, económica, adaptativa, socio ecológica, de hábitat y vivienda) puede proponer intervenciones adicionales que permitan crecer la densidad de las zonas a partir de la mejora puntual en las variables - la que resulte más costo beneficioso - consolidando un proyecto estratégico de ciudad a largo plazo.

Aunque en los países desarrollados, la desindustrialización y la pérdida de la población suelen explicar la necesidad de la revitalización, en el contexto latinoamericano, la obsolescencia urbana y el espacio urbano, y el desborde de la informalidad son factores determinantes. La demanda de revitalización surge cuando áreas urbanas pierden funcionalidad y atractivo para la comunidad, requiriendo intervenciones para restaurar valor de lo público, fortalecer la resiliencia y la vitalidad local. En este marco, la articulación entre intervenciones físicas, programas sociales y esquemas de vivienda subsidiada como "Mi Casa en Bogotá" que busca brindar soluciones habitacionales para más de 75.000, -", la asignación de 75.000 soluciones habitacionales representa un aumento del 59% respecto al período de administración 2020-2023 y del 147% respecto al período de administración 2016-2019-, consolida la revitalización como una estrategia para asegurar el derecho a la ciudad (Lefebvre, 1968).

El éxito de los procesos de revitalización urbana depende, en mayor o menor medida, de su capacidad de gestión pública eficiente, liderazgo institucional y coordinación intersectorial entre Estado, sector privado y sociedad civil en todos los niveles de gobierno para alcanzar consensos (VASAB Secretariat, 2016). La gobernanza intersectorial facilita la convergencia de agendas, la concurrencia y optimización de recursos, logrando la coherencia y sostenibilidad de las intervenciones en el mediano y largo plazo. Es a través de la articulación efectiva de distintos actores que se hace posible alcanzar soluciones urbanas viables y ajustadas a las demandas reales de la ciudadanía.

El nuevo enfoque de la política de revitalización debe trascender el enfoque de iniciativas "basadas en el lugar" y adoptar una perspectiva que sitúe a las personas en el núcleo de cada proceso. Esto se traduce en la incorporación factores socioculturales y el capital humano teniendo en cuenta las aspiraciones, capacidades y vínculos comunitarios (Grodach & Ehrenfeucht, 2016, p13). Bajo este lente se facilita el fortalecimiento del capital humano, se amplian oportunidades de formación y empleo, y se potencia el tejido social, condición necesaria para generar entornos urbanos vitales y cohesionados.

SOBRE LA NECESIDAD DE UN ENFOQUE DE "ADICIONALIDAD" Y SU RELACIÓN CON LA DESIGUALDAD TERRITORIAL

La revitalización urbana permite un análisis clave sobre la ciudad latinoamericana -supuestamente consolidada-, aborda la inversión sectorial priorizada, analiza la desinversión territorial, y facilita una mejor comprensión de los patrones de desigualdad en la ciudad existente. Una de las cuestiones centrales de la revitalización es ¿Por qué se priorizan grandes inversiones en unos lugares antes que, en otros, y cómo impacta esto de forma diferenciada a las comunidades? Esta es una de las cuestiones centrales que da lugar a la revitalización en Bogotá. Esta nueva narrativa rescata la acción local desde una perspectiva amplia, donde el principio de "adicionalidad" cobra un altísimo valor. Se refiere a la condición de sumar recursos, capacidades e innovación de actores institucionales, privados y comunitarios permitiendo que las intervenciones generen beneficios superiores a los que ocurrirían bajo condiciones convencionales (BID, 2025).

Gráfica 1. Diagrama sobre el concepto de adicionalidad

SDHT & BID, 2025

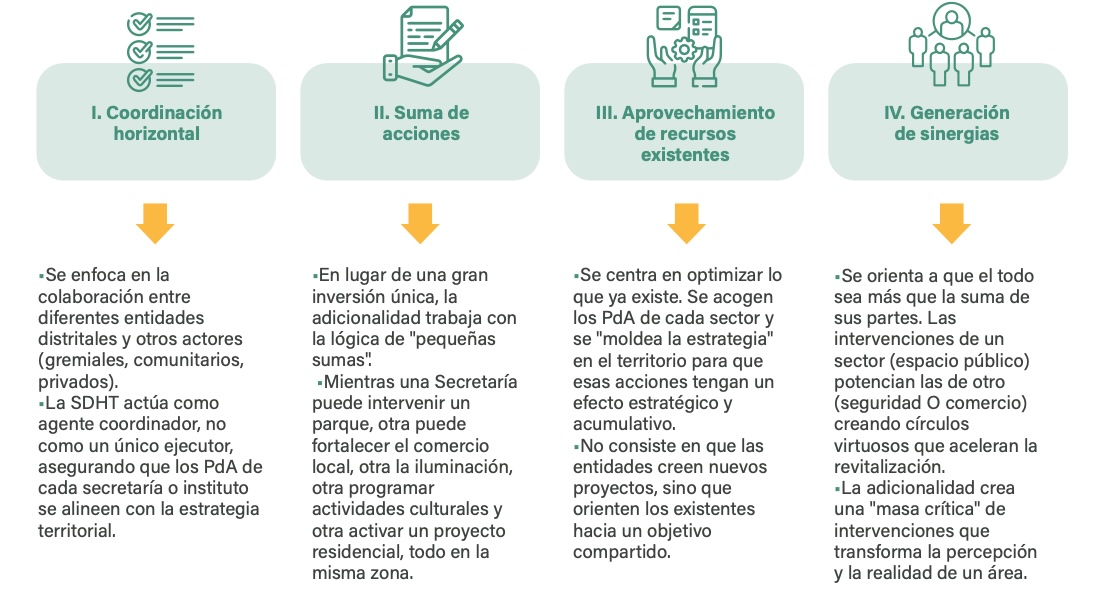

El enfoque de "adicionalidad" es relevante especialmente en el Sur global donde predomina la escasez de recursos. Antes que promover nuevas inversiones desde cero, la adicionalidad se basa en la coordinación estratégica para que los recursos y los planes de acción ya existentes que lidera cada sector-Hábitat, Cultura, Movilidad, Ambiente, etc.- no se ejecuten de manera aislada, sino que se complementen y refuercen mutuamente. Pero ¿Cómo se manifiesta la adicionalidad? Se refleja en la cooperación entre instituciones, la apropiación comunitaria, la inclusión de actores excluidos y/o en la combinación de instrumentos normativos, financieros y de gestión social que permiten resultados integrales (BID, 2025).

Este nuevo enfoque permite superar las limitaciones de equidad y eficiencia, asegurando beneficios sociales, económicos y ambientales que transforman sustantivamente la estructura y el desarrollo urbano, y responden mejor a las demandas diferenciadas en cada territorio.

A continuación, se señalan algunas características principales de la "adicionalidad":

En resumen, la revitalización urbana en Bogotá ha evolucionado de una intención teórica a una estrategia multisectorial, multiescalar y progresiva, liderada por la Secretaría Distrital del Hábitat. Frente a los retos de fragmentación, deterioro y desigualdad, la ciudad ha implementado una gestión integral que articula análisis técnico, participación ciudadana y enfoque territorial. Los esfuerzos públicos y privados se orientan a intervenir zonas consolidadas mediante inversiones en infraestructura y actividades sociales y económicas, elevando significativamente la calidad de vida y transformando entornos estratégicos.