Consciente de que el 95% del crecimiento urbano se producirá en países en desarrollo (ONU-Hábitat, 2020), la Nueva Agenda Urbana de 2016 definió como objetivo primordial - ODS 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. A su vez, priorizó los ODS 6. Agua limpia y saneamiento, ODS 7. Energía Asequible y no Contaminante, ODS 12. Producción y Consumo Responsable, ODS 13. Acción por el Clima y ODS 15. Vida de Ecosistemas Terrestres. Según esto, el abordaje para que las ciudades atiendan los desafíos asociados a la construcción del hábitat urbano desde un enfoque integral, donde se garantice la sostenibilidad, la inclusión y la resiliencia en el desarrollo urbano es una prioridad global.

Enfrentar eficazmente los desafíos de la urbanización supone, en primera instancia, sentar una base conceptual sólida sobre el hábitat y la revitalización urbana. Tomando como punto de partida la visión integral de ONU-Hábitat, la Secretaría Distrital del Hábitat adoptó en el año 2022 la siguiente definición de ‘hábitat’ en su "Política de Gestión Integral del Hábitat (PGIH)" como “la construcción colectiva del territorio en el cual se expresan y se construyen las relaciones sociales, equipamientos, el espacio público, la estructura ecológica, el patrimonio y el tejido productivo, generando diversas dinámicas urbanas y rurales”. A continuación se analiza el concepto de revitalización:

La Revitalización bajo el lente de la ecología

Bajo el lente de la ecología, la revitalización y la recuperación de flujos ecosistémicos son conceptos intrínsecamente relacionados. Un enfoque integrado busca: (i) Restaurar la conectividad ecológica restableciendo corredores verdes y azules que permiten el flujo de especies, nutrientes y energía a través del paisaje urbano; (ii) mejorar servicios ecosistémicos incorporando infraestructura verde para potenciar funciones como la regulación hídrica, purificación del aire y mitigación del efecto isla de calor; y (iii) fomentar la biodiversidad creando hábitats urbanos diversos que apoyan la resiliencia ecológica. económicas, ambientales y culturales entre las diferentes formas de vida; soportadas en las viviendas, los

Gráfica X. Restauración Pease Park, Austin

Fuente: Dezeen, 2022

Este enfoque integrado moldea entonces la ocupación territorial no solo a nivel rural sino urbano. Para la revitalización, vista desde el contexto de la gestión del ordenamiento territorial, es fundamental que el flujo por servicios ambientales, sociales y económicos no solo se reactiven sino que se diseñen y construyan utilizando algunos ‘cambios de paradigmas’. Aparecen entonces los conceptos (a distintas escalas) de región, vínculos urbano-rurales, la ‘ciudad de los 15 minutos’ (proximidad) y el sistema del cuidado entre otros, para que el acceso a transporte, a la vivienda, a los servicios sociales, y el empleo requieran menores desplazamientos y mejoren la calidad de vida de las personas. En el caso de los servicios ambientales es importante entender que estos funcionan también de manera jerárquica y es la regulación (hídrica, sujeción del suelo, purificación del aire, etc.) la base para soportar los servicios productivos y estos a su vez los culturales.

La Revitalización bajo el lente socioeconómico

Algunas aproximaciones incorporadas en las agendas globales definen la revitalización como un mecanismo para revertir patrones de deterioro, declive, abandono, degradación social y carencia de infraestructura en piezas específicas de ciudad. A su vez, la revitalización es un proceso que implica no solo la rehabilitación física, sino también la dinamización económica y social de las comunidades (VASAB, 2016). Cabe precisar que los procesos de declive y deterioro en las ciudades no son consecuencia, necesariamente, de procesos de desindustrialización, sino que resultan de la obsolescencia en la localización de ciertos usos dentro del tejido urbano y el espacio público. En este sentido, la informalidad continúa jugando un papel crucial en la construcción de lo público y, aunque no se trata de entornos degradados en sí mismos, sí son entornos en proceso de consolidación, donde resulta prioritario intervenir con enfoques distintos a los del ‘mejoramiento integral’ de los años setenta.

La Revitalización bajo el lentes de las instituciones

La ‘revitalización’ precisa un enfoque de gobernanza multinivel y “(…) de un proceso fluido para facilitar la participación de diversos grupos de interés, y gobiernos” (Ibid., 2016). Tras un análisis comparado (países y ciudades) de políticas y programas asociados a la revitalización, se destaca como principal hallazgo que, el éxito (o no) de estos procesos de transformación suele estar condicionado por la capacidad de gestión y gerencia pública, la robustez de su marco institucional y la capacidad de alcanzar acuerdos intersectoriales en múltiples niveles que garanticen la activa participación de todas las partes.

Gráfica X. Revitalización urbana, King’s Cross, Londres.

Fuente: King’s Cross and Coal Drops Yard, 2024

Sobre el caso Bogotá

El “Plan de Ordenamiento Territorial (POT) -Bogotá Reverdece 2022-2035”, adoptado mediante Decreto 555 de 2021, destaca la relevancia de los procesos ‘revitalización’ para alcanzar el nuevo modelo de ocupación de la ciudad. Según el artículo 5. ‘Objetivos de ordenamiento territorial’:

El Distrito Capital busca revitalizar y embellecer la ciudad, incentivando la producción de vivienda y soluciones habitacionales que promuevan la conservación de los barrios y edificios de importancia arquitectónica y urbanística, cualificando los barrios consolidados, y los asentamientos legalizados, desarrollando nuevas piezas ejemplares de ciudad y focalizando el mejoramiento integral y la renovación urbana en la modalidad de revitalización en sectores estratégicos, promoviendo la permanencia de moradores, unidades productivas y propietarios en los proyectos que transforman el territorio. (Decreto 555, 2021)

En el contexto del Decreto 555, la ‘revitalización’ es parte estructural de las políticas de largo plazo del ordenamiento territorial de Bogotá. La “Política de ocupación, aprovechamiento y manejo del suelo”, indica que esta se concreta en acciones para “(…) favorecer la revitalización urbana, cualificación de las áreas consolidadas y el desarrollo de nuevas áreas ejemplares de ciudad promoviendo la permanencia de moradores, unidades productivas y propietarios” (núm.5.).

Por su lado, el Decreto 563 de 2023 reglamenta y dicta disposiciones alrededor de la “Política de revitalización urbana y protección a moradores y actividades productivas” (núm.8.), cuyo fin es “intervenir estratégicamente, vinculando las dinámicas patrimoniales, ambientales, sociales y culturales, para proteger y garantizar la permanencia y calidad de vida de los pobladores originales” además de atender “(…) el espacio público, contemplando la diversidad social y de usos, la percepción de libertad, el sentimiento de comunidad, respetar todas las formas de vida, junto al cuidado y mantenimiento del ambiente, tanto natural como construido, y en términos de acceso a la vivienda, al empleo y a los servicios públicos domiciliarios”.

Asimismo, el “Plan de Desarrollo del Distrito 2024-207 - Bogotá Camina Segura” (art. 149) define los ‘Polígonos de Revitalización (PR)’ y señala que la SDHT fijará los criterios para su priorización en zonas que requieran atención especial, en todos los casos considerando factores como la degradación urbana, la vulnerabilidad social y el acceso a servicios básicos, entre otros.

Son áreas receptoras de las intervenciones dirigidas a la revitalización que hacen parte del Programa 24: Revitalización y renovación urbana y rural del presente Plan de Desarrollo. Estas áreas tienen como objetivo principal, la identificación de las condiciones de habitabilidad de manera segura e inclusiva en la ciudad, así como potenciar el desarrollo urbano y elevar la calidad de vida de los ciudadanos (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2024).

En el contexto de la revitalización, son metas en los sectores de Hábitat y Planeación del PDD:

- Intervenir 18 polígonos de intervención integral de espacio público y revitalización para la promoción de espacios públicos seguros.

- Viabilizar 1.800 HA para el desarrollo de proyectos en la ciudad desde los componentes de la estructura ecológica principal, movilidad, espacio público, revitalización, sistema del cuidado, vivienda, servicios urbanos empleo y productividad que aporten al desarrollo de Bogotá.

- Diseñar e implementar cuatro estrategias que promuevan la participación ciudadana en la revitalización y resiliencia de espacios urbanos y rurales a través de la gobernanza colaborativa la gestión e innovación social para un hábitat incluyente.

- Ejecutar tres proyectos de equipamientos a través del programa de infraestructura urbana.

- Estructurar 10 proyectos de renovación y/o desarrollo urbano.

- Intervenir 1.800 Hectáreas a través de los Planes de Intervención para el Mejoramiento Integral del Hábitat (PIMI-Hábitat).

- Intervenir dos polígonos priorizados de intervención integral de revitalización y mejoramiento de barrios que promuevan la renaturalización y la adaptación al cambio climático. (BID, 2024

3.2. Vivienda: Un pilar central de revitalización; un camino hacia el bienestar.

La vivienda como vehículo fundamental para la superación de la pobreza y alcanzar el bienestar. Con frecuencia a la vivienda se le reconocen atributos de funcionalidad, seguridad, saneamiento, resguardo y protección, incluso más recientemente, de sostenibilidad. Con el fin de brindar una mirada más exhaustiva e integral sobre la responsabilidad, el rol y las oportunidades de la vivienda, este documento reflexiona e incorpora elementos que en ocasiones suelen quedarse al margen. Algunos autores han advertido sobre la importancia de una vivienda digna para ampliar las capacidades y las libertades de los seres humanos (Sen, 2000), del rol de los derechos de la propiedad y la forma en que estos afectan el desempeño económico a largo plazo (1990), de la vivienda como activo para la transformación en capital productivo (De Soto, 2000), o de esta como dispositivo para la combatir la pobreza (Rossbach, 2024). Bajo este marco, se sostiene entonces que, tanto el acceso como el derecho a la vivienda son factores determinantes para la superación de la pobreza y esencial para movilidad social de los hogares, especialmente de aquellos más vulnerables.

Gráfica X. Aspectos mínimos de la vivienda

Fuente: Folleto N21 ACNUDH y ONU-Hábitat, 2010 – propuesta Mazzucato and Farha, 2023

Antes que un bien de consumo, la vivienda es un derecho fundamental para llevar a cabo una vida digna. Sobre el derecho de las personas a la vivienda, existe el consenso internacional de que ésta debe ser digna y adecuada. La vivienda como parte del derecho a un nivel de vida adecuado, reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), así como en el objetivo 11 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el Acuerdo de París, y la Nueva Agenda Urbana. Cabe anotar que, “el derecho a una vivienda adecuada no se debe interpretar en un sentido estricto o restrictivo. Debe considerarse más bien como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte” (ACNUDH y ONU-Hábitat, 2010). Por derecho a una vivienda adecuada se entiende la seguridad de ocupar un hogar sin riesgo de desalojo o expulsión, residir en un entorno que refleje las condiciones culturales, asegure el acceso a servicios básicos, educación y oportunidades laborales.

Gráfica X. Vivienda Colectiva con residentes de Sanjaynagar, Ahmednagar.

Fuente: Dezeen, 2022

En cuanto al Estado colombiano, éste no solo se circunscribe dentro del ámbito institucional del sistema de Naciones Unidas y otras instancias internacionales en temas relacionados con el hábitat, sino que prevé los derechos constitucionales a una vivienda digna y a los servicios públicos domiciliarios, y rescata el principio de la función social de la propiedad (CPC, 1991 y Ley 388, 1997). No obstante, y a pesar de los múltiples esfuerzos para cumplir estos propósitos, resolver ‘el Gran desafío de la vivienda’ (Mazzucato, 2023) continúa siendo asunto de interés universal.

El acceso a la vivienda es un asunto de interés universal para la movilidad social. Hacia finales del siglo XIX el economista liberal Henry George llamó la atención sobe la ‘cuestión de la tierra’ (1881), y la puso en el centro de un debate profundo; un debate moral y económico, argumentando que dicha ‘cuestión’ resultaba esencial para la superación de la pobreza (George, H., 1879). De forma similar, este documento respalda la tesis de que la vivienda es un dispositivo poderoso de inclusión social que puede y debe facilitar el cierre de brechas para los hogares. Esto considerando que: (i) el 11% del total de hogares de Bogotá presenta déficit habitacional, (ii) que más de 283 mil habitantes se encuentran en condición de pobreza multidimensional (SDHT, 2024), y (iii) que persisten obstáculos significativos para que las familias, especialmente aquellas con menores ingresos, logren hacerse propietarios de una vivienda. Sigue siendo un reto importante la articulación efectiva entre los mecanismos de ahorro personal, las opciones de financiamiento crediticio y los programas de subsidios gubernamentales.

Una vivienda accesible es aquella que potencia las condiciones de su entorno y lo transforma en capital social, económico, ambiental y cultural para los hogares. Respecto a la ‘localización’ como uno de los criterios mínimos de una vivienda adecuada, contenido en el ‘Folleto Informativo No. 21’:

La vivienda no es adecuada si no ofrece acceso a oportunidades de empleo, servicios de salud, escuelas, guarderías y otros servicios e instalaciones sociales, o si está ubicada en zonas contaminadas o peligrosas (ACNUDH y ONU-Habitat, 2010).

Bajo este lineamiento, aprovechar las ‘ventajas de localización de la vivienda’ dentro del modelo de ocupación territorial de Bogotá es prioritario por varias razones:

- En el largo plazo, una vivienda (bien intrínsicamente ligado al suelo) tiende a valorizarse permitiendo a las familias constituir patrimonio e ir asegurando, en mayor o menor medida, un nivel de progreso intergeneracional. El ‘factor de localización’ de una vivienda es determinante en la trayectoria socioeconómica de los individuos. La ubicación de un inmueble produce externalidades positivas o negativas que se correlacionan con las probabilidades de ascenso social de quienes lo habitan. Estos efectos tienden a ‘monetizarse’ constituyendo el patrimonio familiar. Proyectos de vivienda social en América Latina, han evidenciado incrementos de hasta un 766% del valor de la propiedad (Zabalbeascoa, 2016), destacando la importancia de aplicar criterios de ‘proximidad’ que privilegien la zona central sobre periferia.

- En el corto plazo, una vivienda que privilegia criterios de ‘proximidad’ trae consigo beneficios directos en la ‘estructura de gastos’ de los hogares. Si se consideran los deciles más bajos de la población, estos tienden a ver afectada su capacidad de ingreso en el día a día, pues destinan una alta proporción de sus recursos a costos de transporte. En el caso de las madres cabeza de hogar, estas suelen verse aún más afectadas, pues no solo pasan largos tiempos de desplazamientos, sino que además, suelen tener altas labores del cuidado a sus espaldas. De manera que impactar este rubro para generar ahorros y que estos puedan ser destinados a cubrir otras necesidades básicas de los hogares como salud, educación, u ocio, es fundamental. El tiempo ahorrado, como activo y patrimonio social y material.

Es un hecho, las personas no se desplazan a la ciudades en busca de un ‘techo’, lo hacen en busca de ‘oportunidades’, pues es en ellas donde se concentra más del 80% del total de la actividad económica (Banco Mundial, 2022). Por sí sola, la vivienda es incapaz de atender las aspiraciones de los hogares, pues ésta, no solo debe proporcionar un espacio habitable seguro y funcional, sino también integrarse en un contexto más amplio que incluya acceso a servicios básicos, infraestructura, equipamientos y oportunidades socioeconómicas. En ese contexto, los centros urbanos sí que resultan atractivos, pues estos ofrecen ventajas de aglomeración, ej. menores costos de transporte, mejor emparejamiento laboral (formación y especialización) y mayor intercambio de conocimientos (DNP, 2014), y de vida pública e interacción social. Además, suelen contar con una infraestructura más desarrollada y eficiente, y su acumulación de capital social, fomenta la creación de redes que potencian de formas extraordinaria el progreso individual y colectivo de la sociedad.

La ubicación de viviendas para los más vulnerables en las periferias urbanas conlleva costos (sociales, ambientales y económicos) aún inciertos. Es necesario cuestionar si el único horizonte habitacional para esta población debe limitarse a los márgenes, allá donde la ciudad ya terminó. El fenómeno de migración del campo a la ciudad mantendrá llevando a que en tan solo tres décadas 2 de cada 3 personas resida en áreas urbanas (Ibid., 2022). Responder a este fenómeno requiere la participación activa del Estado y prever cómo, cuándo y dónde se localizarán aquellas nuevas familias. ¿Cómo prepararse para atender la demanda de suelo, soluciones habitacionales, provisión de servicios básicos, salud, educación, y condiciones de empleo digno?, ¿Es posible avanzar una hacia una ciudad incluyente donde la asignación de subsidios VIS y VIP en áreas centrales o bajo criterios de 'proximidad' crezca progresivamente?, ¿Es viable activar mecanismos alternativos que faciliten la inclusión socioeconómica de los hogares para que estos amplíen sus capacidades de elección (Sen, 2000), por ejemplo, sobre un sitio deseable y adecuado donde vivir?.

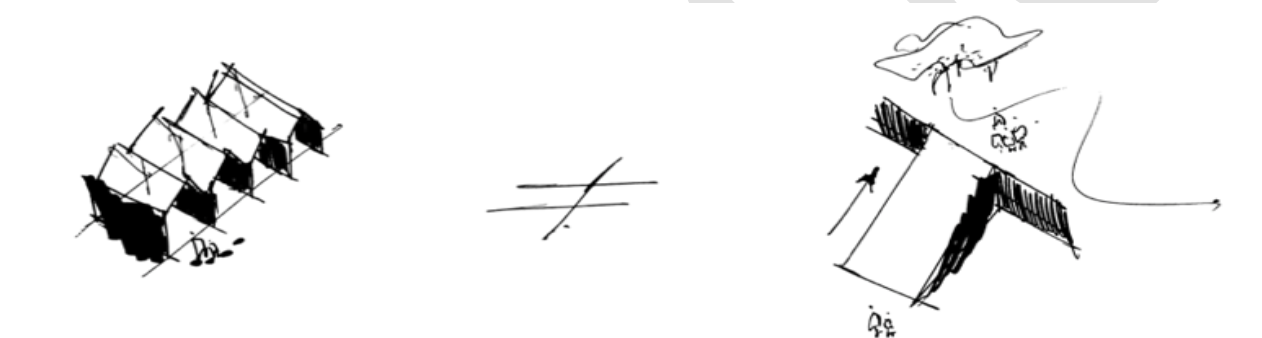

Gráfica X. Visualización de ciudad revitalizada.

Fuente: Elaboración propia, 2024

Antes que la mera construcción de casas una al lado de la otra, la ciudad es una ‘rampa’ ascendente que facilita a los hogares alcanzar movilidad. Prever acciones de política integral del hábitat que atiendan de forma efectiva la demanda de vivienda dentro de la ciudad ya construida bajo una perspectiva integral y de sostenibilidad ante el cambio climático es crucial. Más aún cuando persisten desafíos de: (i) expansión acelerada de huella urbana, con afectación de servicios ecosistémicos, (ii) escasez de suelo habilitado, (iii) aumento de déficit habitacional por viviendas en malas condiciones, (iv) aumento de brecha entre la conformación de hogares y los ritmos de producción, (v) informalidad y proliferación de asentamientos informales en zonas de riesgo no mitigable, y (vi) segregación socioespacial, entre otros.