La construcción sobre una nueva narrativa de revitalización de Bogotá se sustenta en el reconocimiento de vulnerabilidades complejas e interconectadas. La ciudadanía ha venido enfrentando vulnerabilidades en al menos tres ámbitos: (i) climática y medioambiental, (ii) social y económica, y (iii) del hábitat y la vivienda, que la ciudad enfrenta.

Desde el PDD 2024-2027, se visionó a Bogotá como la ciudad del bien-estar y la igualdad de las oportunidades. En línea con esto, y en reconocimiento del rol de Estado, la SDHT orienta su política pública para brindar condiciones de acceso y derecho a un hábitat inclusivo y resiliente que permita nivelar los desequilibrios urbanos y reducir las brechas.

A su vez, el POT de Bogotá si las bases para que esta administración lidere aquellas acciones asociadas a la revitalización urbana. Corresponde a avanzar en el diseño de un modelo de gestión urbano que se apalanque en la revitalización para intervenir piezas de ciudad en aprovechamiento de la ciudad construida. La revitalización como esfuerzo de coordinación que no solo acompañe modelos de renovación urbana o mejoramiento integral, sino que fortalezca los mecanismos para operar zonas de consolidación urbanística.

La hipótesis central de que el éxito (o no) de los procesos la revitalización urbana parece estar condicionado a la capacidad de gestión y gerencia pública. Se incluye además la robustez institucional y la facilidad para alcanzar acuerdos que garanticen la participación efectiva de todas las partes. Bajo estas premisas, una coordinación interinstitucional para la ejecución de obras y revitalización en la ciudad debería aportar como mínimo a lo siguiente:

- Aportar a la proximidad para el cierre de brechas desde la vivienda: El crecimiento urbano acelerado ha dado lugar a un desarrollo desequilibrado, caracterizado por la expansión desmedida del área urbana y por desafíos en la movilidad. Esto ha generado desigualdades espaciales que tienen la posibilidad de ser revertidas mediante intervenciones estratégicas de revitalización, promoviendo no solo la mejora de la infraestructura y los servicios, sino asegurando una distribución equitativa de los recursos y oportunidades. La vivienda social y la asignación de subsidios en áreas urbanas adecuadamente dotadas (infraestructura urbana de soporte), considerando la localización como activo para generar condiciones de inclusión y movilidad social. El enfoque facilita el acceso a la vivienda para poblaciones vulnerables y promueve su integración en el tejido urbano, asegurando que los beneficiarios estén en entornos bien cualificados.

-

Atender la falta de acceso a servicios Básicos: Los asentamientos informales y las áreas desatendidas carecen de acceso adecuado a servicios básicos (agua, saneamiento, electricidad y gas), debido a la existencia de sistemas de distribución obsoletos que no alcanzan a satisfacer la creciente demanda. La situación afecta de forma directa la calidad de vida de los ciudadanos, y plantea retos en materia de planificación y extensión de los sistemas.

-

Reducir los riesgos climáticos y ambientales: Bogotá enfrenta crecientes riesgos climáticos, con consecuencias como racionamientos de agua, inundaciones y olas de calor, que amenazan la resiliencia de su infraestructura. Estos desafíos requieren la implementación de medidas de adaptación sostenibles para mitigar los efectos del cambio climático y asegurar un suministro adecuado de recursos hídricos. La degradación ambiental de áreas naturales, como los páramos que rodean la ciudad, afecta la seguridad hídrica. Estos ecosistemas, esenciales para la regulación del agua, están siendo impactados severamente por las actividades humanas y el cambio climático, lo que reduce su capacidad para almacenar y regular el agua.

-

Cerrar las brechas de financiamiento: Persisten limitaciones financieras significativas para el financiamiento público de actualizaciones en la infraestructura local, lo que requiere la adopción de modelos de financiamiento innovadores, como las asociaciones público-privadas (APP). Estas APP pueden ofrecer soluciones efectivas para abordar las necesidades de inversión (CAPEX y OPEX) y mejorar la cobertura de bienes y servicios. Además, promueve un círculo virtuoso basado en reglas de juego claras y confianza inversionista.

Como proceso, la revitalización, se soporta en dos pilares fundamentales: (i) algunos cambios en los paradigmas de la construcción de lo público, y (ii) la oferta de vivienda como un proceso progresivo y localizado preferiblemente en zonas centrales y bien conectadas.

Sobre la construcción de lo público

Lo primero, y aparentemente más complejo, sea acordar cuál es ‘el fin’ de la construcción de lo público. Sostiene la economista Mariana Mazzucato que, la cuestión central no es solo construir espacios que puedan ser utilizados por las personas sino, construir espacios que nos permitan vivir mejor (1990), ya citado en este documento. Ahora, si bien es difícil definir ese ‘vivir mejor’ desde lo individual, como colectividad sí es posible afirmar que tanto la proximidad a la oferta pública y el empleo (lo local) como la adaptación al cambio climático, hace parte esencial de eso que estamos equiparando al bienestar y eje de agenda para este cuatrienio desde la SDHT.

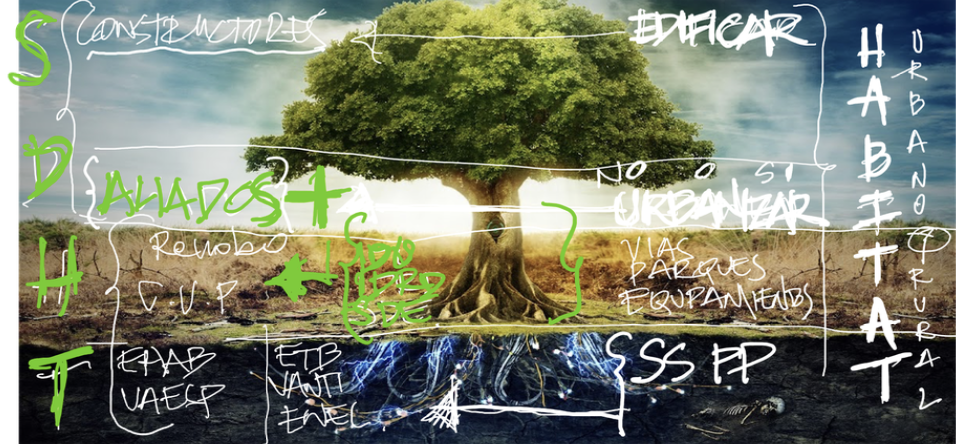

A estos espacios públicos de escala local los integran dos partes, una que se ve y otra que no. Sobre la primera, ésta se diseña y que se discute usualmente con la comunidad (ej. andenes, parques, mobiliario, etc.), que es visualmente percibida y disfrutada por todos. Sobre la otra segunda parte que, discurre principalmente por el subsuelo y no se ve, es la encargada de prestar servicios públicos y ecosistémicos principalmente de regulación. Esta última poco, o nada, ha sido discutida dentro del debate público.

A pesar de la limitada conversación sobre lo que denominaríamos las 'raíces' de la ciudad, infraestructura de soporte urbano que subyace el territorio, resulta vital para poder lograr las transformaciones en los procesos de revitalización. Sostenemos que, lo que ‘no se ve’ tiene todo que ver con se atiende la ‘vulnerabilidad territorial’ y como se adapta la ciudad al cambio climático.

Gráfica X. Componentes del espacio público desde la revitalización de SDHT

Fuente: SDHT, 2024

Sobre la oferta de vivienda inclusiva

Trascender la mera ‘noción’ funcional de la vivienda como refugio para que esta sea valorada como un dispositivo de inclusión y desarrollo. Según el informe del Banco Mundial “Trayectorias: Prosperidad y reducción del a pobreza en territorio colombiano”, en el país persiste una de las tasas de movilidad relativa más bajas del mundo (2024). En este contexto la vivienda cobra gran relevancia, pues como argumenta De Soto, ésta es un activo crucial para la transformación en capital productivo del hogares (2000), es un catalizador de movilidad y de desarrollo, cuyo potencial es no solo reducir las desigualdades territoriales sino combatir la pobreza intergeneracional.

Abordar este postulado implica a sincerarnos, resolver algunas cuestiones asociadas a las aglomeraciones urbanas y los efectos que estas producen sobre la vivienda. Por ejemplo, ¿qué tipo de relaciones (vínculos) se fortalecen o debilitan cuando estas se asientan?, ¿cómo se afectan los precios del suelo, y por ende de la vivienda?. De esto modo, es crucial considerar nuevas alternativas de gestión de ciudad que den respuesta a fenómenos como la expansión, la escasez de suelo, o la ubicación (por defecto) de las vivienda de bajos ingresos en las afueras de la ciudad.

Gráfica X. Vivienda reúso, Dublán Reurbano, CDMX

Fuente: Productora, 2025

Planteamos un nuevo enfoque, basado en las personas, dando el salto de políticas de ‘vivienda social’ a ‘políticas sociales de vivienda’. La SDHT apuesta este cuatrienio a la vivienda como uno de los pilares centrales de la revitalización. Acercar el mercado de la oferta a la demanda implica poner en marcha varias estrategias: (i) programas de subsidios flexibles adaptados a las necesidades de los hogares en distintas etapas del ciclo del proyecto; (ii) el aprovechamiento de la ciudad construida fortaleciendo el reúso de edificaciones para aumentar la oferta de vivienda en área central y contribuir a la regeneración urbana; e incluso a (iii) esquemas de asociación público-privada para proyectos de vivienda social en zonas bien servidas, que integren la vivienda con infraestructura pública, espacios verdes y oportunidades de empleo. Le apostamos a una política integral de revitalización urbana centrada en la vivienda, que priorice la proximidad a servicios esenciales, el acceso a oportunidades y la sostenibilidad del hábitat.

A partir de lo anterior…

Proponemos una vía para la gestión urbana que atienda a partir de la sumatoria de pequeñas intervenciones físicas y una oferta pública robusta la ciudad, dado que reconocemos que a la fecha, ni existe ni ha sido gestionada por la formulación de instrumentos de ordenamiento territorial en la técnica de planificación, en cascada con sus mecanismos de planificación física (uso, intensidad de uso y estándares) y de gestión (del suelo, financiación y asociación).

La tradición Bogotana de formular planes ha logrado, de alguna manera, consolidar planes (parciales y de mejoramiento integral) e instituciones (Renobo y Caja de la Vivienda Popular) capaces de responder a necesidades de la ciudad formal a ser renovada y de la informal a ser mejorada integralmente. Sin embargo, para esta administración, en cabeza de la Secretaría Distrital del Hábitat (SDTH), resulta crucial generar un vía que nos permita atender de manera integral los espacios urbanos que no reciben el impacto directo de las grandes inversiones a ser renovadas ni aquellas que están en los planes de mejoramiento integral. A esto lo hemos denominado ‘La revitalización de las pequeñas obras y los grandes acuerdos comunitarios’.

Box 4. Los tres tipos de gestión urbana

- Planificación a largo plazo. Tanto la urbanización como la reurbanización del suelo en el POT vigente está concebida en grandes operaciones (AE, AIM, ORUM, entre otras) cuyas variables de selección espacial son fundamentalmente la disponibilidad de servicios públicos (estructuralmente agua) y la cercanía a transporte público (principalmente el metro). Estas operaciones a gran escala tienen asignados operadores, esquemas de gestión asociada a cargo de entidades adscritas o vinculadas y ciclos de largo plazo. Los procesos de reurbanización de lo público se conciben de manera masiva y a cambio de edificabilidad.

- Mejoramiento Integral. La intervención en el mejoramiento integral de barrios (uno de los programas con mayor desarrollo en el distrito) y el reciente “Plan Terrazas” siempre se ha considerado a escala local para su urbanización con inversiones y subsidios predio a predio donde el esfuerzo se considera casi en su totalidad público. Principalmente se trata de un programa de “primera urbanización” en suelos periféricos desarrollados informalmente y de mejoramiento de vivienda predio a predio. Este tipo de planes (PIMIS) son de gestión pública, y necesitan de una institucionalidad estable (ej. CVP) que pueda superar algunos aspectos que se resuelven con la curaduría social, los bancos de materiales etc. y en consecuencia son también de largo aliento.

- Revitalización. La revitalización de los suelos que no hacen parte de los dos esquemas de gestión anteriores propone una tercera vía que comprende: (i) Procesos gestionados, en zonas centrales, por la administración distrital y a partir de la inversión pública específica de cada periodo de gobierno con concurrencia espacial; (ii) un modelo de gobernanza que permita la concurrencia de las empresas privadas para la reurbanización de pequeños ámbitos locales a través de la SDTH y con un papel protagónico de las empresas de servicios públicos y posibles aliados (como el IDU) con criterios técnicos asociados a la adaptación al cambio climático; y (iii) un estímulo de generación de vivienda localizada en zonas centrales empezando con procesos de arrendamiento, reúso y gestión de suelo para vivienda nueva principalmente en procesos predio a predio. La anterior tiene sentido porque se alinea a los Planes de Desarrollo. La SDHT apuesta por un sector público capaz de adaptarse a los nuevos desafíos. Así como es de necesaria la gestión del suelo en procesos de actuaciones integradas a largo plazo se hace importante que se pueda responder a la demanda de vivienda en suelos bien localizados, pero también urbanizados de acuerdo a las necesidades de adaptación al cambio climático.